大気の大循環

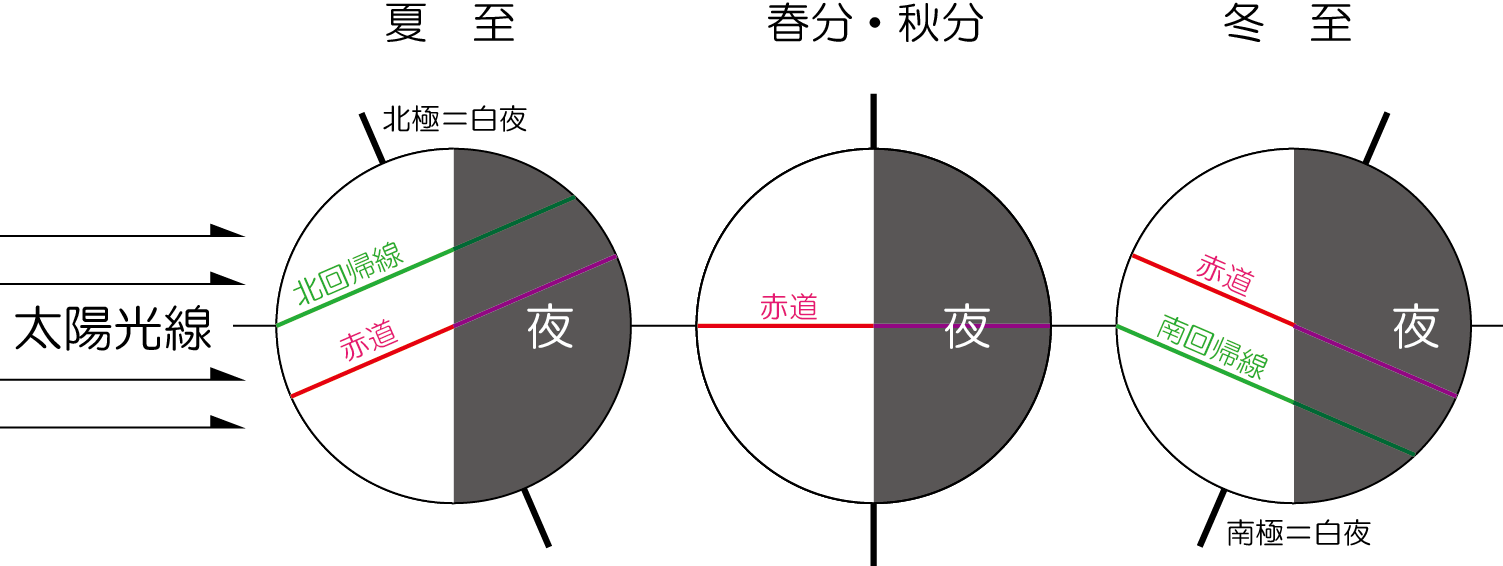

季節の変化地球は,自転軸を23.4°傾けた状態で公転軌道を回っているため,下図に示すように太陽光線が地面に垂直にあたる場所の緯度が一年を通して変化していきます。 夏至の日には太陽が北回帰線(北緯23.4°)の真上にくるためこの地域の南中高度が90°となり,冬至の日には南回帰線(南緯23.4°)上へと移動します。太陽光線と地面とのなす角が一年を通して変化するのが,地球に四季をもたらすメカニズムです。 |

|

|

|

|

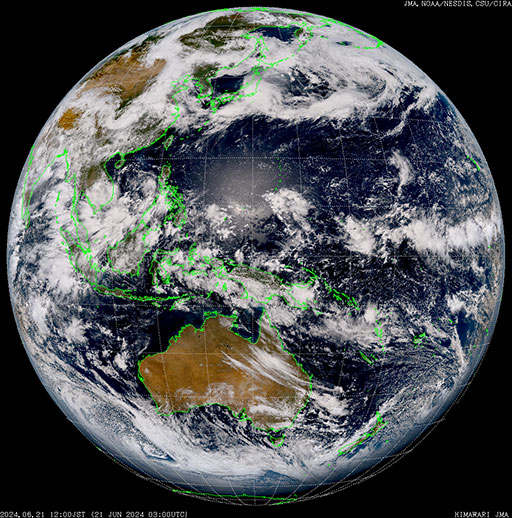

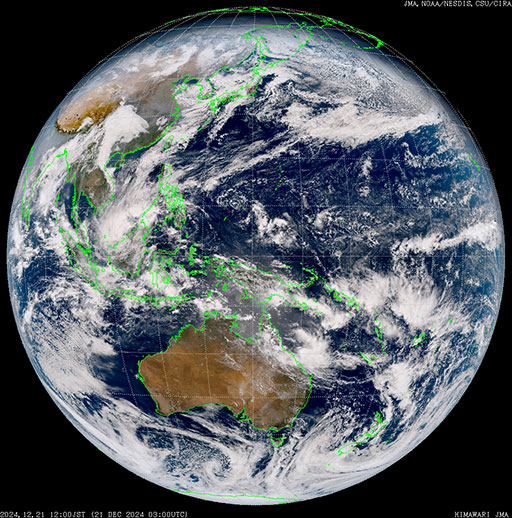

地球の年周運動により,太陽直下点(最も日射が強い地点)が赤道を中心に季節によって南北に移動します。春分の日と秋分の日には赤道付近に太陽光線が地面に垂直にあたっていたものが,夏至の日には北回帰線(北緯23.4°),冬至の日には南回帰線(南緯23.4°)へと変化します 気象衛星は常に赤道上空にあるので、下に示すように太陽が北半球側を照らす夏季には南極側が暗く映り(左),太陽が南半球側を照らす冬季には北極側が暗く映り(右)ます。 |

|

夏至の日(北半球を中心に太陽があたる) 2024.6.21 12:00 気象庁(全球-トゥルーカラー再現) |

冬至の日(南半球を中心に太陽があたる) 2024.12.21 12:00 気象庁(全球-トゥルーカラー再現) |

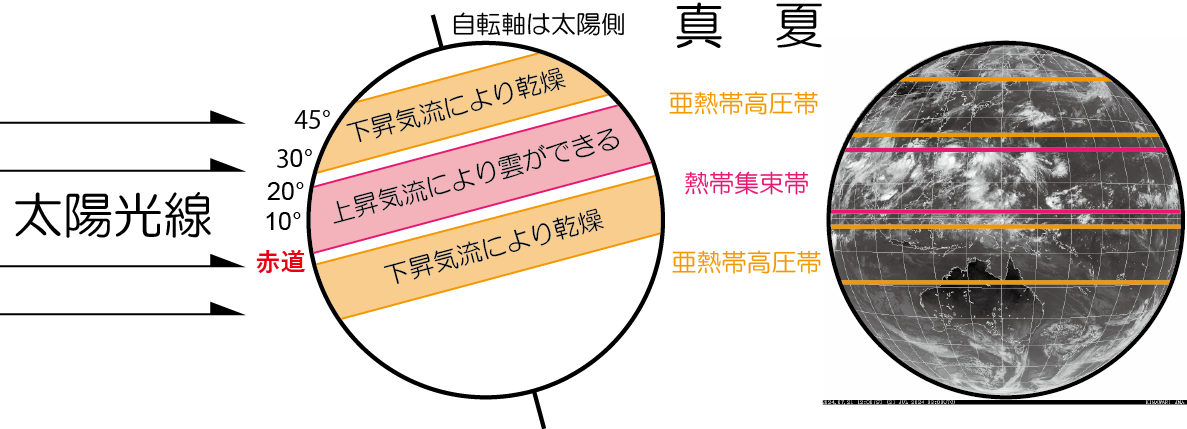

大気の大循環地球全体では,太陽から受け取るエネルギーと,地球から放射されるエネルギー(地球放射)は釣り合っています。 ところが,太陽光線と地表がほぼ直交する低緯度地域では地表が太陽から受け取るエネルギーの方が,地球放射(地表から赤外線として熱を放射)を上回るためエネルギー供給過多で,どんどん気温が上昇する傾向に,太陽光線と地表がほぼ平行となる高緯度地域では,地表が太陽から受け取るエネルギーより地球放射の方が上回るため,どんどん気温が低下しそうです。この状況で低緯度地域がものすごく暑くなったり,高緯度地域が住めないほど寒くなったりしないのは,低緯度地域で余剰となるエネルギーを高緯度に向けて輸送する“大気の大循環”と呼ばれるシステムがあるからです。低緯度と高緯度の温度差が大気を移動させ風を吹かせる原動力となり,この風に乗って低緯度の熱が高緯度側に移動していきます。 大気の大循環は,主に以下の3つの循環セルから構成されます。 ・ハドレー循環(0°〜30°) ・フェレル循環(30°〜60°) ・極循環(60°〜90°) ハドレー循環最も低緯度側での循環セルはハドレー循環と呼ばれ,熱帯集束帯〜亜熱帯高圧帯までの循環です。1.熱帯集束帯での上昇気流 太陽直下点では太陽からの熱によって空気が暖められ,上昇気流を引き起こして雲が発達する帯状の地域である熱帯集束帯を形成します。 2.高緯度への移動 熱帯集束帯で上昇した空気は,対流圏の上部(成層圏に達する辺り)で南北に分かれて流れ出し,北半球側へ吹き出した風はコリオリの力の影響を受けて徐々に東向きへと向きを変え,北緯20°~30°付近ではほぼ真東に向かって吹くようになる。この風に働くコリオリの力は南向きになるので南に戻ろうとするが,南からはどんどん空気が押し寄せてきて南下することができないため密になった大気は下降気流となり亜熱帯高圧帯を形成します。 3.亜熱帯高圧帯での下降気流 下降気流により気圧が高くなっている亜熱帯高圧帯では高気圧が一年を通して居座り続け,一年中晴天で雨量が少ないため,砂漠が広がります。亜熱帯高圧帯の地表付近では吹き下ろした風が南北に押し出され,低緯度側に吹き出した空気はコリオリの力の影響を受け西に向きを変え“貿易風”と呼ばれる東から西に向かって吹く空気の流れになります。 4.再び熱帯集束帯での上昇気流 太陽直下点では貿易風として南北から吹き込む風が再び収束し,上昇気流を引き起こして雲が発達する帯状の地域である熱帯集束帯を形成します。 太陽直下点では貿易風として南北から吹き込む風が再び収束し,上昇気流を引き起こして雲が発達する帯状の地域である熱帯集束帯を形成する。上昇した空気は対流圏の上部を南北に分かれて流れ出す,熱帯集束帯で上昇した空気が亜熱帯高圧帯で下降し,熱帯集束帯へと戻ってくる一連の空気の循環運動をハドレー循環と呼びます。 極循環北極や南極などの高緯度域で冷たく冷やされて重たくなった空気が下降し,周囲(低緯度側)に向かって風が吹き出し,亜寒帯低圧帯で上昇して再び極まで戻って下降する大気循環のことを極循環と呼びます。1.極高圧帯の形成 極付近で冷たく冷やされた空気は重くなり下降します。この下降気流が「極高圧帯」を形成します。 2.極偏東風 地表付近で極高圧帯から低緯度方向(中緯度域)へ向かって吹き出す冷たい風は,コリオリの力の影響を受けて次第に東に向かって吹く“極偏東風”となります。 3.亜寒帯低圧帯での上昇気流 極付近から吹き出す極偏東風は,低緯度側の偏西風とぶつかって収束して上昇し亜寒帯低圧帯を形成する。上昇した空気は極付近で足りなくなった空気を補うため,上空で極付近まで移動し,次第に冷えて再び下降します。 フェレル循環ハドレー循環と極循環に挟まれる中緯度では,ハドレー循環のような大規模な鉛直の対流運動は存在せず,全体として地表付近から上空まで,西から東へ蛇行しながら空気が移動しており,フェレル循環と呼ばれる。フェレル循環は温度の高い低緯度側で下降し,相対的に低温となる高緯度側で上昇する“間接循環”となっており,ハドレー循環と極循環に挟まれて仕方なく回っている感があります。 1.亜熱帯高圧帯 ハドレー循環の下降気流によって形成された亜熱帯高圧帯からは,低緯度側に戻って貿易風を構成する風の流れとは別に,高緯度側にも風が吹き出します。 2.高緯度への移動 地表付近を低緯度から高緯度へ向かう風は,コリオリ力によって西向きに向きを変えます。高緯度側に気圧傾度力,低緯度側にコリオリの力が働いて,両者が釣り合った状態で“偏西風”として地球の周りを西から東へ向かって風が吹いている状態が,フェレル循環の主な姿です。 3.亜寒帯低圧帯での上昇気流 次第に北上した風の流れは,地表付近で極循環により極から吹き出してくる極偏東風とぶつかり,亜寒帯低圧帯で収束して上昇し,高層で低緯度方向へ向かう流れを形成します。 4.亜熱帯高圧帯 高層を低緯度方向へ移動した空気の流れは亜熱帯で下降気流となり,亜熱帯高圧帯を形成します。 気圧帯熱帯集束帯熱帯集束帯は,ハドレー循環の上昇域にあたり,赤道付近で南北から吹き込む貿易風が収束するため上昇気流が起こって雲が発達する帯状の地域。常に空気が上昇しているため,雲が発生し雨を多く降らせます。亜熱帯高圧帯亜熱帯高圧帯は,緯度30°付近に形成される高気圧帯で,ハドレー循環による下降気流により形成される。亜熱帯高圧帯では,常に高気圧に覆われ空気が下降して雲ができないので,乾燥した気候が多く,世界の砂漠地帯の大部分が亜熱帯高圧帯に位置する。亜寒帯低圧帯極から吹き出してくる極偏東風と,北上した偏西風とが衝突して形成される収束帯で,極循環の上昇域にあたる。緯度にして60°付近に形成される周囲より気圧が低くなっている帯状の地域。極高圧帯極付近で冷やされた空気が重くなって下降するために形成される高気圧で極循環の下降域にあたる。極高圧帯から周囲に吹き出す風は,コリオリの力を受けて東風となる。 |

|

大気の大循環の季節変化真夏春分を過ぎると太陽直下点が赤道から北に移動し,夏至の頃には北緯23.4度(北回帰線)に達します。 昼間の最高気温が太陽の南中時刻から数時間ずれるように,熱帯収束帯や亜熱帯高圧帯も夏至を過ぎた7〜8月にかけて北半球側に移動(春分の頃に比べると緯度にして約10°程度)します。そのため熱帯集束帯は完全に北半球側に移動し,北上した亜熱帯高圧帯は,太平洋上で太平洋高気圧(小笠原気団)となり,日本の夏の気候に大きな影響をおよぼします。

|

|

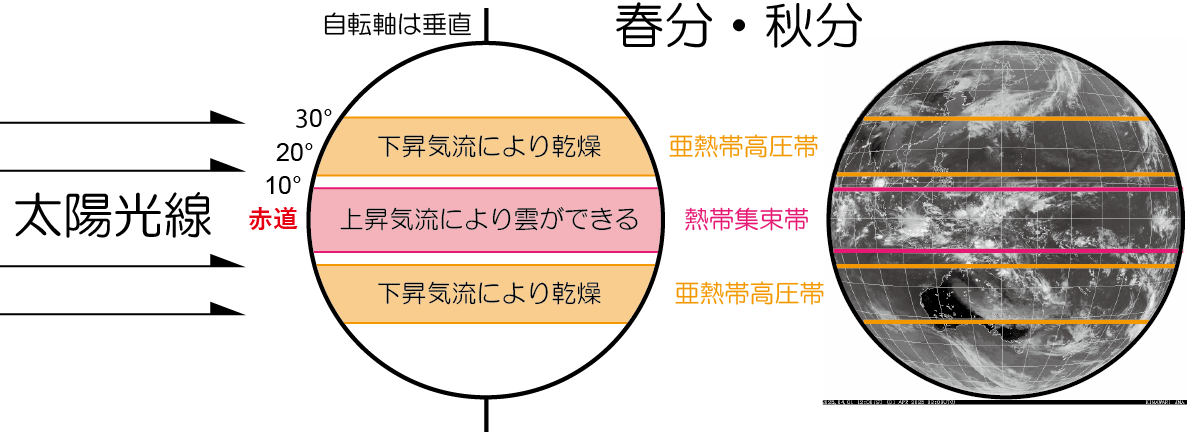

春分・秋分赤道が太陽直下点となる春分・秋分の頃は,赤道上空の北緯10°から南緯10°にかけて熱帯収束帯が形成され,15°〜30°付近に亜熱帯高圧帯が形成される。

|

|

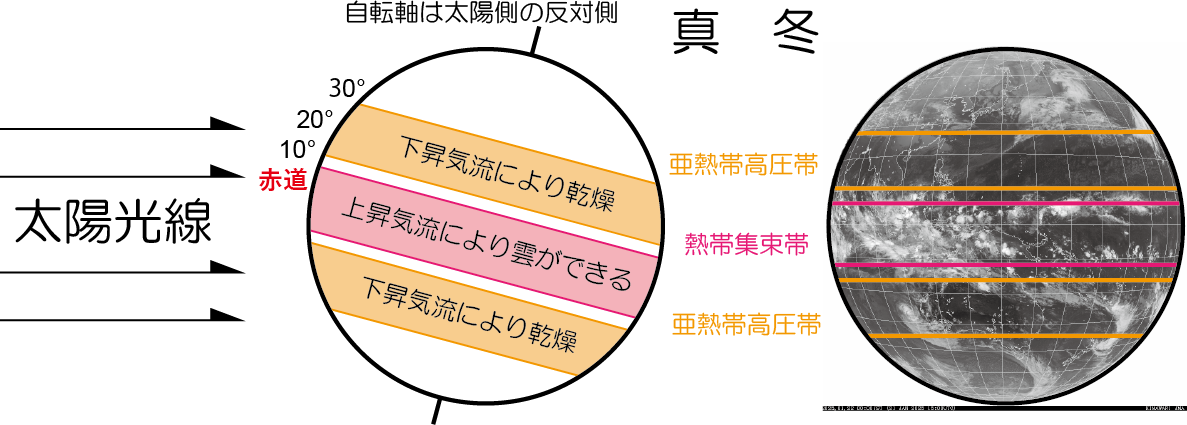

真冬秋分を過ぎると太陽直下点が南半球側に移動し,冬至の頃には南緯23.4度(南回帰線)に達する。夏と同様に,熱帯収束帯や亜熱帯高圧帯も冬至を過ぎた1〜2月にかけて南半球側に移動する。

|

|

大気の大循環と気候区分ケッペンの主要な気候区分は,この大気の大循環と大きく関連しています。熱帯年間の気温変化が小さく,年間降水量が多く,雨季と乾季のある熱帯気候は,大気の大循環では,熱帯集束帯に位置し,季節によって熱帯集束帯が北上したり南下したりするのに連動して雨季と乾季が訪れます。乾燥帯熱帯の高緯度側にあり,年間降水量が蒸発量よりも少ない 地域である乾燥帯は,大気の大循環では,亜熱帯高圧帯に位置します。 季節変動に伴って移動する亜熱帯高圧帯の影響で,夏にのみ亜熱帯高圧帯にかかる地域は地中海性気候となり,冬にのみ亜熱帯高圧帯にかかる地域は,熱帯集束帯の影響による雨季と亜熱帯高圧帯の影響による乾季がはっきりしたサバナ気候やステップ気候となります。 年間を通して亜熱帯高圧帯の影響下にある地域は砂漠気候となります。 |

|